開祖さま入寂会、たくさんの方にご参拝頂きありがとうございました。暑かった今年の夏も、次第に秋の爽やかさを感じる頃となりました。この時季は、二十四節気「寒露」です。寒露とは、草花に降りた露のことをいい、本格的な秋を迎えることとなります。食欲の秋・収穫の秋・読書の秋・スポーツの秋・芸術の秋・‥‥どんな秋でしょうか。

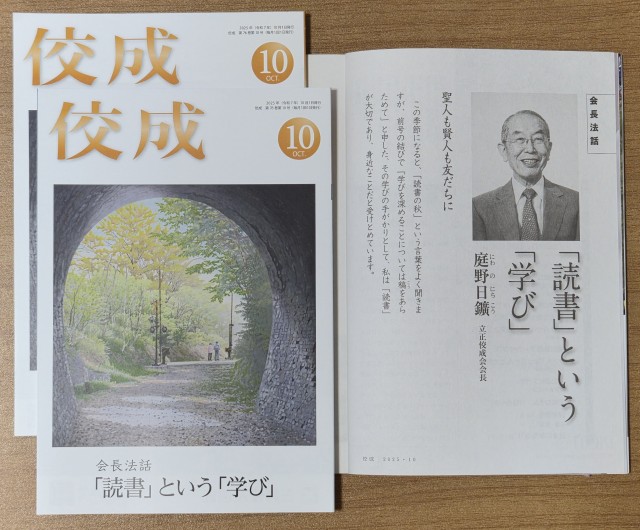

『佼成』10月号の会長法話 「読書」という「学び」

・聖人も賢人も友だちに

前号の結びで「学びを深めることについては稿をあらためて」と、その学びの手がかりとして、「読書」が大切であり、身近なことだと、受けとめていらっしゃる…

吉田松陰(よしだしょういん)「士規七則(しきしちそく)」

「人として生きながら古今の真実に通ぜず、聖賢を師として学ばなければ、自分の利益しか考えない心のいやしい人になってしまう。だから、読書をとおして聖賢を友とすること(読書尚友=どくしょしょうゆう)が徳のある人のつとめなのだ」

☆もちろん聖賢の教えにかぎらず、多様なジャンルの本が心躍おどる感動や不思議、人の悲しみや喜びを教えてくれて、その一つ一つが心の栄養になります。

~「心の栄養」との言葉が体に沁みてきた感じです。食べ物を食べてすぐには、血肉になりません。モノによっては栄養になるには時間がかかります。こちらの体調によっては、通過してしまうこともあります。学びが真(芯)に届くには、時間が必要なのでしょう。「新釈法華三部経 第三巻」譬喩品第三の白隠禅師の悟りについてを思い起しました。

白隠禅師は、十三歳の時にすでに《観音経》や《金剛経》を読んでいたほどの神童でありました。その禅師が十六歳の時、はじめて《法華経》に接する機会をもったのです。

序品からはじまって、〈三車火宅の譬え〉、〈長者窮子の譬え〉、〈衣裏繫珠の譬え〉等々、どこまでいっても譬えばかりで、まるでラッキョウの皮をむくように、一向に中身がないとすっかり愛想をつかし、その後は《法華経》を手にとる事さえなかったと言います。そののち出家し、さまざまな修行を積み、世の信望も高まった四十歳の秋、ある夜、ふと《法華経》をとりあげて、ひざしぶりに目をとおしてみました。~はからずもその真諦に触れることが出来たのです。一茶衆生はもともと仏!その仏性を発見させることこそ一乗の教え!仏の大慈悲!白隠禅師は感激のあまり、声をあげて泣かれました。

・紙の本を読む効果

情緒~人は「物語」を読んでそのなかの世界を想像したり登場人物に感情移入したりすることで自己を知り、同時に人の立場や気落ちを理解する共感力や感受性が養われて、他者を思いやるなどの情緒が育つそうです。

知性~「情報」は。数学者の藤原正彦さんは「人間は、本を読むことで初めて孤立した情報が組織化されて知識となり、体験や試作や情緒により知識が組織化され教養となる」。

「情報」を適切に判断するには教養と豊かな心の働きが必要で、その本となる情報や思索体験の多くは、読書によって養われるということです。

☆何よりも、私たちは釈尊からも孔子からも、本(経典)をとおして教えを受けとることができます。

会長先生のお言葉

私自身は、人としての生き方を学び、心を育てていきたいと願って読書を楽しんでいますが、~ともあれ、自己を磨く意味でも人を育てる観点からも、秋の夜長の楽しみに 「読書」という「学び」を加え、生活習慣の一つにしてみてはいかがでしょうか。

「読書」(読経・読誦)という「学び}(習学・真似る・倣いて)によって、知性と情緒がバランスよく育つというのは大いに納得するしだいです。

そして、日ごろ読誦させて頂く三部経のなかの譬え話のなかの登場人物に自分の姿を重ね合わせてみたりと…。

毎日、会長先生にお会いすべく「佼成」愛読書の数寄月間にしたいと思います。ふふふ。

覚醒したのが昨日でした。10月のご挨拶が遅れましたこと心からお詫び申し上げます。

令和七年十月

立正佼成会仙台教会

教会長 岩間由記子