【特別寄稿3】髙橋悦堂(臨床宗教師・曹洞宗僧侶) 生きながらにして、生まれ変わる

- 2016/9/25

- 明日を創る

仏教では「回心」(えしん)、すなわち“生きながらにして、生まれ変わる”ということが人生の一大事であるといわれています。それは、言いかえるなら“真のこころの復興・再生”ともいえるでしょう。

今、この現代社会に曹洞宗の開祖である道元禅師さまがお生まれになられたなら、この「回心」に向けてどのようなお言葉、指針、修行をお説きになられるでしょうか?この問いかけこそが、物質文明が中心となった現代社会における、“真のこころの復興・再生”につながる大きな機縁を与えてくれる道筋になっていくと思います。

今回は、「曹洞宗 普門寺」(宮城県栗原市)の副住職であり、また「臨床宗教師」として全国で活躍をされていらっしゃる髙橋悦堂師から、〈生きながらにして生まれ変わる〉という、人生の一大事を教えて頂きます。

生きながらにして、生まれ変わる

今を生きる私たちへのメッセージ

「臨床宗教師」とは?

私は曹洞宗の普門寺というお寺の僧侶ですが、「臨床宗教師」としての活動もさせて頂いております。

「臨床宗教師」とは、英語の「チャプレン(chaplain=病院などの施設付の牧師)」の訳語として、私の臨床宗教師の師匠である故 岡部健医師が考案した名称です。死期が迫った患者や遺族に対して、布教伝道をすることなく、公共性のある立場からの専門的な心のケアを行う宗教者をさします。

死への不安、生きる意味の喪失感や罪責感、愛する人を失った悲嘆など、それぞれの心の苦しみや痛みを理解し、和らげるための支援を行っています。その大きな特色の一つとしては、さまざまな宗教・宗派を超えての協力と学びあいを通して養成される宗教者であるといえましょう。

我が国での臨床宗教師育成の大きな発端となったのは、2011年(平成23)3月に起きた東日本大震災です。当時、宮城県下の2050の宗教法人が加盟する宮城県宗教法人連絡協議会が主体となり、「心の相談室」を設置、仙台仏教会や仙台キリスト教連合をはじめ、多くの宗教者や医療関係者、ボランティアが宗教宗派を超え、遺族のケアや相談にあたりました。

この「心の相談室」の活動を踏まえ、2012年に国立東北大学文学部に人の死に関する宗教的な心のケアを扱う専門講座が、国立大学としては初めての試みとして開講されました。

私もその講座を受講し、現在、「臨床宗教師」としてお役をさせて頂いているわけです。

このたび、「生きながらにして、生まれ変わる」という非常に大きなテーマを頂戴しましたが、仏教の学びと「臨床宗教師」として得た体験をもとに、お話をして参りたいと思います。

まず、生きる

「生きながらにして、生まれ変わる」ということですが、私も皆さんも生きること自体に悩み、苦しみながら、日々を過ごしていることと思います。根源的なテーマでもある「人はなぜ生きるのか?」、「人が生きる価値はどこにあるのか?」といったことに始まり、「自分はなぜこんなに苦しいのか?」、「自分はどうしてこんなに悩むのか?」と思っている方も多々いらっしゃるでしょう。

実は、そういった「悩み」や「苦しみ」こそ、私は大切にしてほしいと思っています。「悩み」、「苦しみ」のない人生というものはありません。裏を返せば「悩み」、「苦しみ」があるからこそ、なぜ悩むのか?どうして苦しむのか?という、自分自身を見つめる善き“機縁”となるのです。このことは、特に若い人たちにお伝えさせて頂きたいのですが、今、自分自身が抱えている悩み、苦しみが、やがて至極の宝石のように必ず輝き出す時が来るということを、心底信じて頂きたいのです。

ですから、「生きながらにして、生まれ変わる」ためには、まず“生きる”。“何があっても生きる”ということが大切です。

近年、「自死」を選択する人が非常に多くなっています。知り合いであった人や、あるいはテレビなどのニュース等でそういったことを耳にするたびに、もし「自死」をする瞬間、その人の目の前に私がいたとしたら、その人に何ができるのか私は悩んでしまいます。きっと私にできることは、その人の持つ悩み、苦しみにただただ共鳴し、寄り添い、そして共に歩んでいこうとする努力しかできないことでしょう。

「臨床宗教師」として、例えば不治の病に侵され、余命が幾ばくも無いと医師から宣告された方と出会いを持たせて頂いたとします。しかし、その死と向き合っている人とふれている時でも、私は一切、「死」というものを意識しません。ただただその人の声、心に耳を傾け、共鳴し、寄り添っていくだけです。

今、健康な人は病気による「死」ということは、まったく考えないことでしょう。しかし、よくよく考えてみれば、私たちは生まれてきた瞬間から、確実に「死」に向かって歩んでいるのです。生まれた瞬間、「死」が宣告されているわけです。仏教では「生死一如」といいます。「生死一如」とは、生と死は一つのものであって、別のものではないということです。私たちは“死が必ずある生を生きている”という真実の姿を教えてくれています。「一如」の一は絶対を意味し、如は真実そのものを意味します。

生れてきたからには、必ず死ななくてはならない。それは絶対的なものであり、有限な生=いのちだからこそ、生きている今を精一杯生きていくことが大切だと申し上げたいのです。

ある「ワークショップ」に参加をした際、次のような問いかけが参加者にありました。

《不老不死となって、自分だけが永遠に生きていきたいですか?》

そのワークショップに参加した皆さん全員が、「それは困る」、「それは嫌だ」という感想、意見でした。

「死」というものがあるから、「今」が輝く。「死」があるからこそ、「今」を輝かせて生きていく。

宗祖である道元禅師さまは、次のように説いてくださっています。

只今ばかり、我(わが)命は存(ぞん)ずる也

出典:山崎正一訳注「正法眼蔵随聞記」(講談社学術文庫)三ノ十七より

このお言葉は、「ただ今、現在だけに自分の命はある」という意味になりましょう。私は今、生きている。この今、生きているという事実をしっかりと認識していくことが大切ではないかと思います。

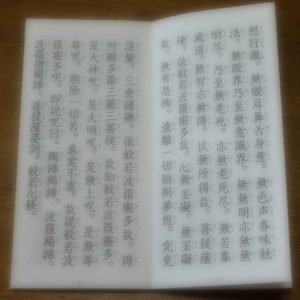

撮影:普門寺にて

感動する心

ここで、生きながらにして、生まれ変わらせて頂けた、私にとってのささやかな回心の体験をお話させて頂きます。

一つめは、二十代の中頃に、福井県にあります曹洞宗の総本山「永平寺」で修行をさせて頂きました。そこに4つ年上の先輩の僧侶の方がいらして、一緒に修行をさせて頂きました。その先輩は、すごく人柄がよく、面倒見もいい方なのですが、根がおっちょこちょいで、時折、(この人は大丈夫かな?)とつい内心で笑いながら思ってしまうような僧侶でした。

ある日の晩、その先輩の僧侶から、「夜禅をしよう」と誘われ、すぐに衣に着替えて真っ暗なお堂に入っていきました。私は永平寺での夜の坐禅は初めてでしたので、その先輩の作法を見ていました。そして、その先輩が座り坐禅行に入った瞬間、その先輩がまさに仏さまに見えたのです。仏さまのお姿となり、瞬時に輝き出したのです。この時、生れて初めて、「仏さまは、必ずいらっしゃる」という感動と共に回心を得ることができました。

二つめは、東日本大震災の時です。私が副住職を勤める普門寺があります栗原市に、震災で亡くなられた方の御遺体を荼毘にふすための火葬場がありました。そこに、小学校6年生の男の子の御遺体を前にお父さんが悲嘆にくれていらっしゃいました。私は僧侶として精一杯のお経を男の子さんに上げさせて頂くと、そのお父さんが「息子も成仏できますね。安心しました」と言われ、悲しみの最中にあっても穏やかな顔になられたのです。

そのお父さんの姿を通して、このような未熟な私の拙いお経でも、深い悲しみを癒すことのできるお経の力=経力を実体験として教えて頂くことができました。

三つめは、やはり震災後、津波に流されずに残った観音堂で、一人の女性のお年寄りが自分のこれからの生活すらままならない状況で、ただひたすら一心不乱に観音さまを拝んでいるお姿を拝した時、一つめの永平寺の先輩僧侶の姿ではありませんが、その自己を捨てきって拝むお年寄りの姿に仏さまを見た思いがし、感動で涙がとまりませんでした。

そして、四つめは「臨床宗教師」としての研修を東北大学で受けている時のことです。その同じ受講生の中にイスラム教の方がいらっしゃいました。ご存知の通りイスラム教の戒律は非常に厳しいものがあります。例えば、イスラム教の聖地メッカを向いて、必ず決まった時間に礼拝を捧げます。また、食事に関してもしっかりと戒律を守っています。私はそのイスラム教の方を通して、他宗教ではあっても、「アッラーの神が存在する」という確信と感動を得ることができました。

ここで、私自身が自らの拙い体験をお話していく中で、一つの大切なことに気づかせて頂きました。それは、

《限りある“いのち”を真剣に生きている人との出会いを通して、私自身が心から感動している》

ということです。

お釈迦さまの最初のお弟子になった五人の比丘(出家修行者)も、お悟りを開かれたお釈迦さまのお姿に感動し、お弟子になられました。また、お釈迦さまの十大弟子の一人で「智慧第一」と言われた舎利弗尊者も、真剣に托鉢行をしているお釈迦さまのお弟子さんの神々しいお姿に感動し、お釈迦さまへの弟子入りの決意をしました。

もし、今の自分から生まれ変わりたい、新しい自分になりたいと思われている人がいらっしゃいましたら、自分自身の心を奮い立たせてくれるような感動を、ぜひ自ら求めて頂きたいと思います。それは、両親からでもよい、身近な人を通してでもよい、スポーツの世界でもよい、芸術の世界でもよい、あるいは古今東西の人でも、ありとあらゆる分野からでよいと思います。

道元禅師さまも、心から感動できる法を説いてくださるお師匠さんを求めて中国へと渡り、ついに「正師」(本当の師匠)と出会うことができました。

これからもあらゆる分野で、私自身、「感動」を求めていきたいと思っております。

普門寺 聖観世音菩薩像

私の死生観

私は「死」と「生」を次のようにとらえています。それは、天地自然・神羅万象の中にある永遠なる大きな“いのち”の営みの中に、「死」と「生」が同時に一つのものとして貫かれているということです。

天地自然が移り変わっていくように、私たちの“いのち”も生まれ、生きて、やがて死を迎えていきます。しかし、その〈生前-生-死-死後〉というものも、一つの大きな“いのち”の流れの中にあり、姿形が変わるだけのものといえるのではないでしょうか。

私たち凡夫の眼から見れば、長生きをした、短命であったというような人生の価値観は確かに存在します。しかし、仏さまの教えから見れば、その人生を生きる人間の“いのち”そのものの価値はまったく変わらず尊いものです。それは、たとえ極悪非道の過ちを犯してしまった人も、人間としての“いのち”の尊さはなんら変わることはありません。

では、その尊い“いのち”を頂いた私たちは、どうしていけばいいのか?それは、やはり長い、短いという価値観、次元を超えて、人さまのため、世の中のため、そして自分自身のために、自らの有限なる“いのち”をどう輝かせて生きていくかということが大切であると思います。

大自然の大きな営みの中で、私たちの“いのち”は死んでも消えません。死を迎えた時、「あの世でまたお会いしましょう」。そういって、私は死んでいきたいと願っております。

五つめの回心

先般、「臨床宗教師」として、生涯忘れることのできない体験をさせて頂きました。それは、末期がんの中で精一杯生きていらっしゃった、50歳代後半のご婦人との一度きりの出会いを通しての体験です。

初めてご自宅でお会いした時にはあまりにもお元気なご様子に驚き、末期のがんに侵され余命幾ばくも無い方とはとても思えませんでした。

お話を聴かせて頂いていると、そのご婦人が次のように私に言ってきました。

「和尚さんに頼みたいことがあります。どうか、私の病気が治るようにお経をあげてください。私のがんを和尚さんの祈りで治してください」

私が属する曹洞宗では、病気平癒といった、いわゆる「ご祈祷」は致しません。

(私がお経をあげることで、このご婦人のがんが治るのだろうか?)

私は自問自答をしながらも、結局、お経をあげることができないまま、まるで健常者のようであったそのご婦人は、私と会った一週間後に亡くなっていきました。

(結果としてご婦人が亡くなるのなら、私は祈った方がよかったのか?でも、私にはとても末期のがんを治す力など持っていない。どうすればよかったのか?)

また、そんな自問自答を心の中で繰り返している時、ある友人の精神科の医師にそのことを話してみました。すると、その友人である医師は次のような言葉を私にくれたのです。

「髙橋さん、人間の頭で仏さまや神さまがなさる行為を考えていいんですか。私は思うんです。祈った瞬間にその祈りは仏さま、神さまに必ず届くと。そして、そのあとの結果は必ず一番ふさわしい形で、仏さま、神さまがはからってくださる。だから、何も迷わず、そのご婦人のために、仏さまの世界に祈りを投げ込めばよかった、と私は思いますよ」

私はその言葉を頂戴したとき、ハッと気づきました。人間の力はちっぽけなもの。そんな人間の力をつきつめていかなくてもいいんだ。仏さまの世界に「祈り」を投げ入れ、あとは仏さまにおまかせしていく。ただそれだけでいいんだと教えて頂きました。

私のできることは、ただひたすら祈ること。そして、その祈りを通して自らの身体を人さまのために使わせて頂く。ただそれだけでいい。

このご婦人との出会いは、私にとって五つめの回心、すなわち生きながらにして生まれ変わるためのご縁となりました。

これかも僧侶として、臨床宗教師として、多くの皆さまと手を携え、共に生かされ生きて参りたいと思います。

合 掌